* El PosRealismo y la Seguridad Internacional[1]

Gonzalo Salimena[2]

Las relaciones internacionales atraviesan momentos de marcadas turbulencias y transformaciones, reflejadas sobre un aspecto que aparece como una manifestación transversal a todas ellas: la incertidumbre. Esta palabra, muy escuchada pero poco analizada, es un fiel reflejo de los días que atravesamos. La falta de precisión sobre el resultado de los procesos domésticos e internacionales, conjuntamente con una multiplicidad de amenazas de tinte estatal y no estatal, potencia la dificultad de avizorar un horizonte temporal más templado. Como si fuese poco, la volatilidad y la velocidad en la cual se producen los acontecimientos, complejiza aún más los prismas a través de los cuales queremos visualizar la compleja realidad que nos circunda.

La teoría de las relaciones internacionales debería proveernos muchas respuestas a estos interrogantes. Su uso es esencial para interpretar los fenómenos que circundan esta globalización incierta y brindarnos instrumentos capaces de viajar y darnos respuestas tentativas. El nacimiento de la disciplina de las relaciones internacionales y su desarrollo posterior estuvo en parte marcado por los debates entre diferentes corrientes teóricas de pensamiento que diferían en relación al objeto de estudio, el método, la estrategia de investigación, y la comunidad científica/epistemológica, entre otras cuestiones. La discrepancia sobre estos puntos se manifestó en cosmovisiones heterogéneas y plurales que buscaban de manera ambiciosa acaparar gran parte de la explicación de los fenómenos internacionales. Lo cierto es que durante gran parte del desarrollo de las relaciones internacionales, las dos corrientes que se enfrentaron y debatieron ideas fueron el realismo político y el idealismo. Ambas en sus diferentes vertientes, realismo-idealismo y neorrealismo-institucionalismo neoliberal, y más contemporáneamente la combinación de realismo clásico, defensivo u ofensivo, así como interdependencia compleja, institucionalismo neoliberal y el liberalismo como teoría sistémica concentraron gran parte del tablero de discusión y debate de las relaciones internacionales. La realidad actual se configura sobre un proceso de transición intersistémico, esto sería algo así como “la decadencia de un orden y la emergencia de otro” (Dallanegra Pedrasa, 1998: 231). Estos cambios que se manifiestan de manera multifacética, pero que sin duda tienen como protagonista al poder en sus diversas facetas, deberían tener una correlación en el plano teórico/paradigmático a través de nuevas visiones que aporten elementos para una lectura de este proceso. Sin embargo, “el momento que transita la política internacional hace evidente que lo antiguo continúa teniendo un peso destacado para explicar gran parte de lo que acontece. En otras palabras, parece que hasta el momento a lo nuevo le cuesta nacer y a lo viejo morir, lo que significa en términos teóricos que el realismo continúa siendo la teoría dominante de las relaciones internacionales, pero la complejidad conlleva la incorporación de condiciones iniciales y de factores necesarios para explicar los accidentes” (Salimena, 2024. 120). De manera que pretendemos presentar una nueva paradigmática que tenga como finalidad aunar posturas teóricas hacia el interior del realismo político, con variables que aporta el neoliberalismo, indispensable para acercarnos a un estudio de los accidentes en la política internacional, esto es aquellos fenómenos que no son recurrentes.

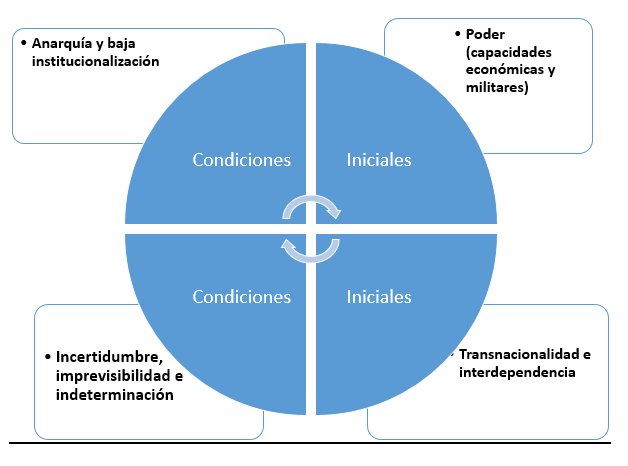

En síntesis, para el posrealismo el poder y la seguridad continúan determinando la conducta de los Estados en el proceso de transición actual, a la vez que producto de esto, se confecciona una agenda de política exterior donde las cuestiones de seguridad tienen una fuerte presencia, no solo a través de la alta política tradicional sino también con una baja política. Cómo toda construcción teórica, se requiere que comencemos por explicar las condiciones iniciales para luego prestar el centro duro.

Condiciones iniciales

El principio rector de las relaciones internacionales es la anarquía. Esta puede ser entendida como falta de una autoridad superior que se erija como un ente que regule las relaciones entre los Estados, así también como descentralización. Siguiendo a Kenneth Waltz, el entorno anárquico se caracteriza por el uso de la violencia, lo cual implica que los Estados deberían estar preparados para poder usar la fuerza en cualquier momento (Waltz, 1988) para resolver sus disputas. Este estado de inseguridad es propio del principio ordenador que rige las relaciones entre las unidades políticas desde hace siglos. Por lo tanto, si la anarquía se nos presenta como algo inmutable, el resultante (en un caso extremo) es un estado de guerra en el cual las unidades buscan el poder para garantizar su supervivencia y por ende su seguridad. La política internacional es competitividad por el poder y la seguridad y supone una conflictividad latente, por lo tanto, la manera de llevar a cabo esa lucha en el ecosistema internacional, con relativa ventaja sobre el resto de los actores, es teniendo más poder. John Mearsheimer lo define con claridad en una frase: “What money is to economics, power is to international relations” (Mearsheimer, 2001: 25). La incertidumbre que se genera a partir de la confección de un entorno anárquico de competitividad, repercute sobre el ámbito estratégico/militar, así como en el marco de los procesos políticos. Por un lado, no se puede establecer con precisión los recursos del poder de otras unidades, lo cual obliga a un cálculo mayor de mis capacidades, a la vez que todo se complejiza aún más cuando “no estamos en condiciones de determinar con exactitud cuáles son estas amenazas y si existe una principal y otras secundarias. Debemos pensar estratégicamente sin enemigo designado” (Tello, 2002: 4).

La incertidumbre conlleva a una indeterminación de las conductas ya que “nunca se eliminará la incertidumbre que surge de la imprevisibilidad de las reacciones humanas, del secreto que rodea a los Estados y de la imposibilidad de saberlo todo antes de comprometerse con la acción” (Aron, 1963: 36), es decir que bajo un estado en el cual las unidades busquen el poder y la seguridad, “la conducta diplomático-estratégica no estará nunca determinada racionalmente” (Aron, 1963:44). Los resultados de los procesos políticos se complejizan como producto de un mayor número de variables que interactúan potenciando falta de previsibilidad y el surgimiento de nuevos accidentes. La interdependencia es una variable que tiene la potestad de afectar la sensibilidad y la vulnerabilidad de los actores. La capacidad de los Estados de manejar la interdependencia y proyectarla como un arma la hace transformarse en una amenaza difícil de medir en relación a su impacto. No solo en términos económicos sino también militares. De esta manera, se puede “manipular la interdependencia que otros tienen en relación con nosotros como una ventaja que permita un posible reposicionamiento en la estructura de poder internacional o regional (si es que soy un actor importante en el sistema internacional) y en relación directa con nuestras amenazas a la seguridad” (Salimena, 2024, 126). Es decir por ejemplo, si tengo capacidad de restringir el envío de armamento militar y equipos tecnológicos a un país que se encuentra en un conflicto y requiere de mi cooperación para poder hacer frente a esa amenaza, ya que poseo un cierto monopolio armamentístico y tecnología de punta, puedo afectarlo más de lo que él puede hacerlo conmigo por la dependencia asimétrica. “La incertidumbre y la indeterminación de la política internacional nos puede llevar a considerar que los aliados de hoy pueden ser las amenazas del mañana” (Salimena, 2024: 127) y en ese caso gozar de menores efectos de costos recíprocos (en términos económicos) así como de una menor interoperatividad puede ser una ventaja o también una desventaja. Todo esta en función del prisma que se lo mire. Finalmente, la tecnología ocupa un rol central. George Kennan sostenía en pleno auge de la conflictividad de la Guerra Fría que “el acceso de los centros de poder industrial, a las fuentes de materias primas y a los puntos defensivos cruciales de todo el mundo” (Gaddis, 1989: 45). La ecuación era sencilla. Quién tenga bajo su dominio estas áreas vitales tiene posibilidades de gozar de ventajas económicas y militares. El actual proceso de transición intersistémico se caracteriza por fuerte una competitividad tecnológica entre Estados Unidos y China que repercute en el ámbito económico y militar. La centralidad de la misma está dada porque “ha pasado de considerarse un mero instrumento operativo facilitador del desarrollo y uso de productos y servicios avanzados requeridos para el funcionamiento de la sociedad a constituirse en un elemento clave para el posicionamiento de los países en el contexto internacional formando parte intrínseca de la batalla geopolítica mundial” (León Serrano & Da Ponte: 2023 17). Sin dudas que esto afecta la concepción del poder, donde “hoy el interés del Estado es la capacidad de innovar y el poder debe ser definido en términos tecnológicos” (Salimena, 2023: 2).

Centro duro del posrealismo

Supuestos teóricos del Posrealismo1. Los Estados son los actores claves y “la política internacional implica una lucha por poder” (Morgenthau, 1986: 41) entre los Estados más poderosos, que ocupan una posición clave en la estructura y por ende en el sistema internacional regido bajo el principio ordenador de la anarquía, la descentralización y por el marcado descenso del grado de institucionalización de las organizaciones internacionales (Salimena, 2024: 129).

2. En un mundo esencialmente conflictivo, el poder y la seguridad son los dos factores más importantes que determinan la conducta de los Estados en el sistema internacional y ello tiene impacto en las relaciones entre las unidades políticas. Por tanto, en un contexto de confrontación política, económica y tecnológica, el interés definido como poder al igual que la seguridad deben redefinirse e incluir la tecnología, como un componente esencial del poder y la seguridad (Salimena, 2024: 132).3. Como consecuencia de la lucha por el poder en un entono anárquico y la búsqueda de poder y la seguridad como determinantes de la conducta de los Estados, la agenda de política internacional que se deriva de este supuesto se caracteriza por una marcada prevalencia de los asuntos de seguridad internacional, donde la alta política se ve mezclada con una baja política, lo cual acentúa la heterogeneidad y la multidimensionalidad (Salimena, 2024: 138).4. En un mundo de recursos escasos, intereses contrapuestos, conflictividad, interdependencia y transnacionalidad, la política exterior debe estar orientada a evitar el espíritu de cruzada, a la defensa de los puntos vitales y a la custodia de un equilibrio de poder defensivo que garantice la estabilidad y la integración del sistema internacional de la diversidad sin destruir el elemento distintivo que lo compone: su heterogeneidad (Salimena, 2024: 142).En el tablero internacional de nuestros días el Estado-nación es el actor más importante. En realidad, ¿Alguna vez ha dejado de serlo? Desde la configuración de la paz de Westfalia, pasando por diversos momentos históricos, alrededor de la unidad política se organizaron las distintas comunidades con una heterogeneidad de aspiraciones e intereses. La pandemia reflejó un fortalecimiento del Estado Nación a nivel sistémico, y un reposicionamiento de la soberanía y del rol de las FF. AA, así como la revitalización de conflictos geopolíticos y una competitividad creciente. De esta manera y a diferencia de aquellos que se amparaban en un idealismo optimista esperando un mundo más cooperativo y multilateral, la salida de la pandemia reforzó el supuesto del realismo clásico de que la política internacional continúa siendo una lucha por el poder, y que ello no es un mero accidente, sino una constante que nos indica que el poder es la esencia de la política internacional (Morgenthau, 1986).

Este cuasi dogma se ampara sobre el principio ordenador del sistema internacional y la creciente pérdida de valor de las instituciones internacionales, que deberían ser aquellas que nos ayuden amortizar la conflictividad y buscar valores e intereses comunes. Sin embargo, las conductas egoístas, los recursos escasos y las rivalidades crecientes, potencian que los Estados sean los generadores de su propio destino en forma individual y sepan que para alcanzar sus objetivos e intereses y enfrentar amenazas necesitan del poder. El resultante no es ni más no menos que una estructura de poder competitiva y conflictiva que se sustenta sobre las capacidades militares e industrias tecnológicas asociadas a la principal preocupación: la seguridad. La agenda de los Estados se compone de una fuerte presencia y preeminencia de la seguridad tanto en temas de alta política, como en baja política, lo cual muestra una heterogeneidad y multidimensionalidad, proyectando temas como armamentismo, armas de destrucción masiva, gasto militar, conflictos geopolíticos, transferencias internacionales de armas, inseguridad alimentaria, recursos estratégicos, fuentes alternativas de energía, cambio climático, erosión de los suelos y desempleo e inflación entre otros temas. El mundo globalizado e interdependiente de hoy dificulta establecer con precisión cuales de estos temas forman parte de una agenda doméstica y cuáles son propios del ámbito internacional (Keohane & Nye, 1988: 41).

El último constructo teórico tiene la finalidad de promover una política exterior que sea respetuosa de la soberanía y de la integridad territorial de los Estados, así como de la heterogeneidad del sistema internacional. Para ello es indispensable evitar fomentar el espíritu de cruzada. Al respeto, Morgenthau decía que “el realismo político se niega a identificar las aspiraciones morales de una nación en particular con los preceptos morales que gobiernan el universo” (Morgenthau, 1986: 22) sin embargo, en la Guerra Fría tanto Estados Unidos como la Unión Soviética pensaron que sus modelos políticos y económicos podrían ser exportables y universalizables, es decir nos referimos a “lo podemos denominar política principista, que se refiere a cuando un Estado quiere imponer su principio moral o político a otra sociedad” (Salimena, 2024: 142-143). Cualquier política exterior principista es enemiga de una racional (Morgenthau, 1986).

En cualquier política exterior. enmarcada en el realismo político, debemos considerar cuales son los puntos vitales. Los recursos escasos y la selección del terreno más favorable para la confrontación (Gaddis, 1989) nos conduce a establecer las áreas de interés. El proceso selectivo debe ser acorde a un diagnóstico asertivo sobre la política internacional, de si es un país que goza de la autonomía, de los recursos de poder y de las capacidades., así como también de su historia y de los actores involucrados en su formulación y ejecución. Todas estas variables domésticas e internacionales y su interacción en un mundo interdependiente y globalizado complejizan una visualización clara del rumbo de los actores y de la política internacional. Pero hay dos cuestiones que debemos que cualquier política exterior debe tener concebir con claridad. La primera se asocia con lo que George Kennan nos transmitió en plena elaboración de la política de contención: ““jamás se logrará una seguridad completa ni la perfección del entorno” (Gaddis, 1989:41). En segundo lugar, la política exterior debe trabajar para encontrar un equilibrio de poder defensivo estable y duradero, ya que solo dentro de un sistema así se busca preservar los elementos que los componen sin destruirlos (Morgenthau, 1986) conservando y resaltando la heterogeneidad como un valor.

Consideraciones finales

“El mundo que transcurre no puede ser pensado y analizado sin el realismo político. Aunque parece que esta corriente es capaz de subsistir a través de diversas épocas y contextos históricos por su capacidad explicativa de los sucesos que acontecen en el mundo y la conflictividad, el paradigma tradicional debe incorporar algunas adaptaciones en forma de condiciones iniciales y constructos teóricos que nos ayuden en su adaptación, pero sin dejar su esencia, es decir, la distintividad que lo caracteriza en cuanto a su centro duro. Este intento tuvo algunos antecedentes, quizás el más relevante fue llevado a cabo por Robert Keohane” (Salimena, 2024: 149-150).

“El mundo sigue siendo peligroso, inseguro y conflictivo, por esta razón quizás aún el realismo continúe siendo una corriente teórica vigente, que más allá de matices entre sus principales exponentes continúa gozando de homogeneidad y capacidad explicativa, pero sobre todo porque la realidad actual puede ser pensada y proyectada en los términos en que gran parte de los clásicos la interpretaron. La visión de la anarquía y su efecto sobre el comportamiento de la unidad política, el rol determinante de la naturaleza humana, el rol central del poder en las relaciones internacionales, la lucha por el poder y la seguridad, con el consecuente requerimiento de instauración de un equilibrio de poder, así como la incorporación de nuevas variables domésticas e internacionales proyectan ser elementos complementarios más que sustitutos unos de otros. Una visión amplia del realismo debería incluir aquellas variables explicativas en su conjunto combinadas con una interdependencia económico-militar y con una visión transnacional” (Salimena, 2024: 150) y con un rol protagónico de la tecnología en la concepción de poder asociado con la necesidad de innovación constante del proceso tecnológico.

“Poder y seguridad no pueden pensarse por separado porque suponen una intrínseca correlación de proximidad entre ambos, y en el entorno internacional en el cual vivimos siempre “es preferible ser temido que ser amado”. Por lo tanto, el análisis del poder y la seguridad que aporta el realismo sigue siendo el elemento duro que no puede dejar de considerarse, así como la condición de anarquía. No se pueden establecer con precisión las conductas de los principales actores, la irrealidad conduce a la falta de precisión sobre los recursos del resto de los actores, lo cual guía hacia una incertidumbre que conlleva imprevisibilidad de las acciones humanas, el no saberlo todo a la hora de comprometerse con el accionar” (Salimena, 2024: 151).

“La indeterminación de la política internacional y sus procesos políticos acentúa más los temores y las inseguridades, lo que conduce a los actores a llevar a cabo acciones sin un conocimiento acabado de las circunstancias en las cuales transcurren. Esto nos envuelve en materia de seguridad internacional en una incertidumbre estratégica, lo cual significa pensar sin un enemigo designado posibles hipótesis de conflicto, donde los riesgos del hoy pueden ser las amenazas del mañana” (Salimena, 2024: 151).

El posrealismo en consciente de la incertidumbre y la complejidad que enfrentamos en este período histórico, a la vez de las complejidades propias de un mundo en constante lucha por el poder y la seguridad. Por esta razón, es de vital importancia que una política exterior racional tenga en cuenta evitar el espíritu de cruzada, definir con precisión los objetivos vitales de la nación y velar por un cuidado del equilibrio de poder. El posrealismo del siglo XXI debe transformarse en una teoría que ayude a brindar un diagnóstico propicio a los tomadores de decisiones de la política internacional, no tratando de evitar el conflicto, sino reconociéndolo y sabiéndose adaptar a este contexto inteligentemente otorgando senderos que potencien los intereses nacionales.

Referencias bibliográficas

Aron, Raymond (1985). Paz y guerra entre las naciones. Teoría y sociología. Madrid. Editorial Alianza. Versión española de Luis Cuervo.

Dallanegra Pedraza, Luis. (1998). El orden mundial del siglo XXI. Ediciones de la Universidad.

Da Ponte, A.; León Serrano, G. & Álvarez, I. (2023). Technological sovereignty of the EU in advanced 5G mobile communications: An empirical approach. Telecommunications Policy, 47 (7), 102459. October. https://doi.org/ 10.1016/j.telpol.2022.102459

Gaddis, John (1989). Estrategias de la contención. Buenos Aires. Editorial Grupo Editor Latinoamericano.

Keohane, Robert & Nye, Joseph (1998). Poder e interdependencia. La política mundial en transición. Buenos Aires. Grupo Editor Latinoamericano (GEL).

Mearsheimer, John (2001). The Tragedy of the great powers. New York. Norton & Company.

Morgenthau, Hans (1986). Política entre las naciones. La lucha por el poder y la paz. Buenos Aires. Grupo Editor Latinoamericano (GEL).

Salimena, Gonzalo (2024), En búsqueda de una teoría posrealista de las relaciones internacionales para el proceso de transición intersistémico en Gonzalo Salimena (compilador) La política internacional en el proceso de trasición intersistémico: ¿Nuevas Realidades? ¿Nuevos enfoques? Editorial Teseo, C.A.B.A.

Tello, Ángel (2002). La nueva visión estratégica. Primer Congreso de Relaciones Internacionales.

Waltz, Kenneth (1988). Teoría de la política internacional. Buenos Aires. Grupo Editor Latinoamericano (GEL).

[1] Las ideas vertidas en el presente escrito para el IRI-UNLP representa una síntesis teórica expuestas en mi libro La Política Internacionales en el proceso de transición intersistémico. ¿Nuevas realidades? ¿Nuevos enfoques? de la editorial Teseo, en donde propongo una nueva construcción teórica que aúne en las corrientes principales del realismo político y se complemente con variables de la corriente neoliberal. Ésta alternativa teórica la denominé posrealismo.

[2] Doctor en Relaciones Internacionales (USAL). Estudios posdoctorales realizados en la Universidad Di Reggio Calabria y en la Universidad Complutense de Madrid. Director de la Licenciatura en Defensa Nacional (UNDEF) y del Centro de Estudios Interdisciplinarios Lucio V Mansilla (UNDEF). Miembro de la Comisión Asesora del Doctorado IRI-UNLP y del Departamento de Seguridad y Defensa IRI-UNLP. Profesor visitante de la Universidad de la Sapienza (Roma Italia).